杉並の震災対策

想定される杉並の地震被害

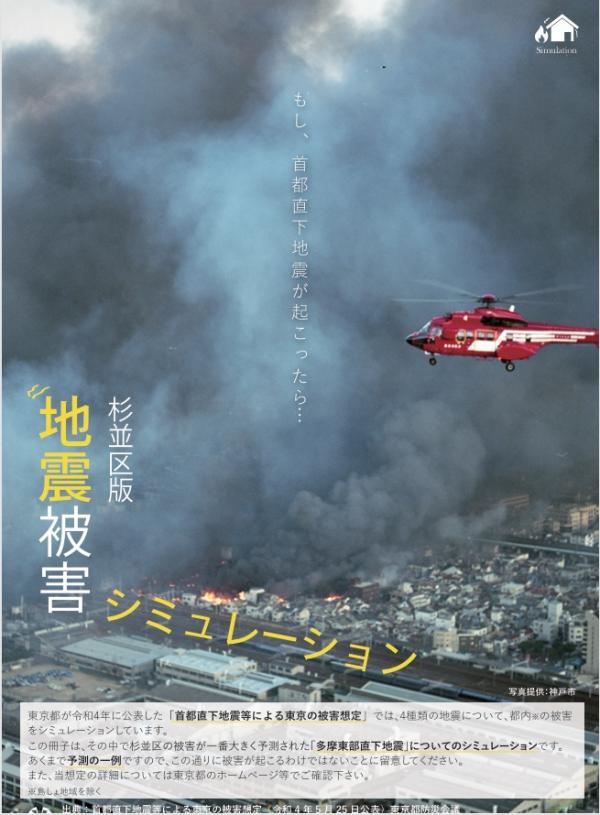

「都は、2022(令和4)年5月 に、東日本大震災を踏まえ策定した「首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年公表)」及び「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定(平成25年公表)」を約10年ぶりに見直しました。今回見直された、新たな「首都直下地震等による東京の被害想定」では、八つの想定地震による震度予測と、そのうち四つの想定地震の被害予測を行っています。その中で、区の被害が最も大きくなると予測された「多摩東部直下地震」の震度分布や被害想定について、区民の皆さんにわかりやすく伝えるため、「杉並区版地震被害シミュレーション」を作成しました」と防災課は話す。

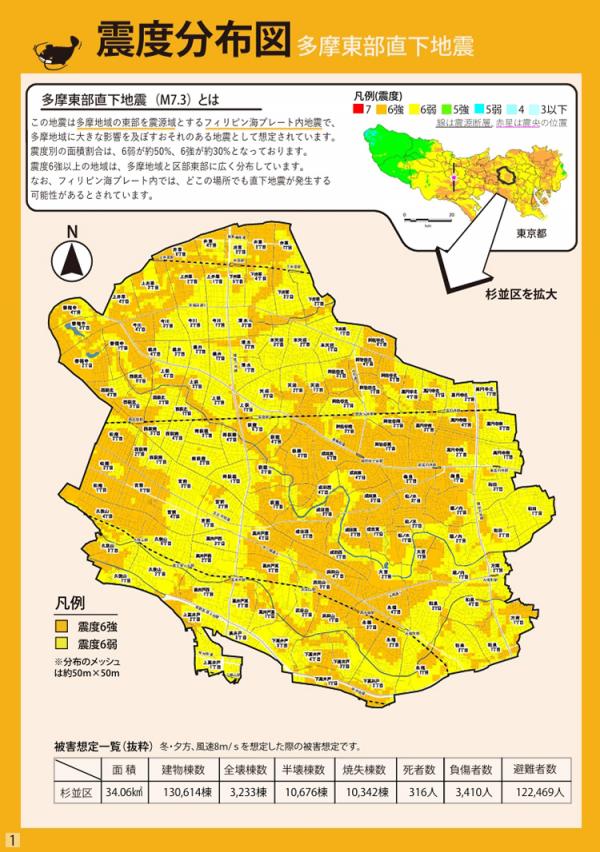

「杉並区版地震被害シミュレーション」にある「震度分布図多摩東部直下地震」を見ると、区内では、震度6強の面積率が約46%、震度6弱の面積率が約54%と想定されている。一定の条件の下での具体的な被害としては、区内の建物のうち10,342棟が焼失、建物の倒壊や火災などによる死者が316人、区の東側で多くの避難者が出ることが予測されている。

また、「杉並区版地震被害シミュレーション」では、「停電率」「ガスの供給停止率」「上水道の断水率」「下水道管の被害率」「固定電話の不通率」「携帯電話の不通ランク」など、生活に必要なライフラインへの影響を地図上で見ることができる。

▼関連情報

杉並区版地震被害シミュレーション(外部リンク)

※リンク先でPDFファイルをダウンロード可

電気火災を防ぐ、感震ブレーカー

地震が原因で起こる二次災害の一つに火災がある。防災課は、「阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、火災は地震発生直後にもありましたが、一度停電になった後、電気の送電が復旧した時に起こる通電火災も多く発生しました。区や都はその減災対策として、建物の耐震・不燃化や、細い道路(狭あい道路)の拡幅などに取り組んでいますが、整備に時間がかかります。そこで、区では2016(平成28)年度から各家庭に感震ブレーカーの設置をお願いしています」と話す。

感震ブレーカーは、家庭のブレーカー(分電盤)に取り付ける装置で、震度5強~6弱以上の地震を感知すると自動的にブレーカーを落とし、電気の供給を遮断する。例えば、地震発生時に電気ストーブなど火災の原因になる器具を使っていた場合、送電が止まることで自動的に電源が切れる。また、地震で家具などが転倒し、電気コードや電気器具が破損した場合にも、停電の復旧時にコードがショートして火災が起こることも防げる。「地震は必ずしも自宅にいる時に発生するとは限りません。また、震災後に避難し、自宅を留守にするケースも考えられます。感震ブレーカーを設置していれば、自宅にいなくても出火が防げますので、ぜひ設置を検討していただきたいです。地域で設置してもらえると近隣からの延焼も防ぐことができ、有効です」

杉並区では、簡易型感震ブレーカーの設置助成を行っている。詳細は下記の杉並区ホームページを参照されたい。

在宅避難のすすめ

「杉並区版地震被害シミュレーション」で想定される区内の避難者数は12万人を超える。区立小中学校などに開設される震災救援所などで、この人数を収容する備えはあるそうだ。「区民の皆さんには在宅避難のための準備も進めていただければと思います。避難所生活は決して快適なものではなく、プライバシーの保護が行き届かない部分も出てくると思われます。在宅避難でも震災救援所で食料や生活物資のほか、被災者支援に関する情報などを受けられますので、住み慣れた環境で避難生活を送れるような備えをお願いしたいです」

もしもの場合に在宅避難ができるように、感震ブレーカーの設置、家の耐震・耐火化、家具の転倒や物の落下防止、食料や生活物資の備蓄など、できるところから準備をしておきたい。

DATA

- 取材:雪ノ上ケイ子

- 撮影:雪ノ上ケイ子

- 掲載日:2019年10月21日

- 情報更新日:2025年07月11日