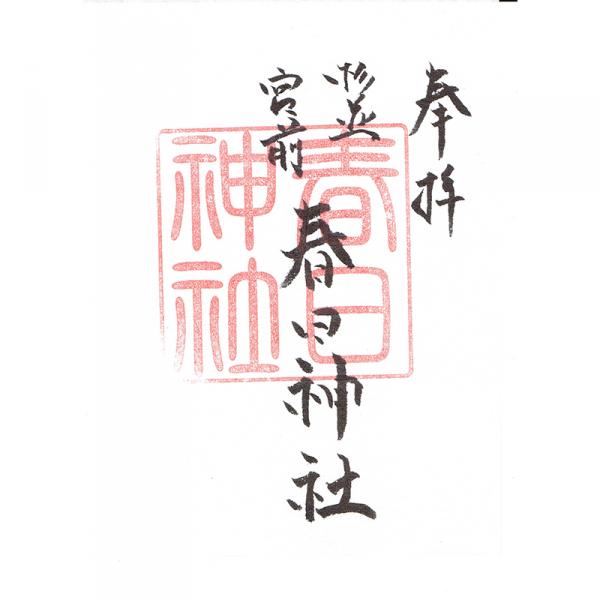

春日神社

奈良の春日大社から分祀、旧大宮前新田の鎮守

奈良の春日大社の神霊を勧請(※1)し、祀(まつ)っている神社。春日神社の神の使いは鹿だが、杉並の春日神社(すぎなみみやまえかすがじんじゃ)も狛犬ではなく石造りの神鹿(しんろく)が守っている。富士見ヶ丘駅から北へ徒歩20分ほどの五日市街道沿いにあり、参拝には荻窪駅からバスを利用すると便利だ。

江戸時代初期、このあたりは幕府御用の茅刈り場(※2)だったが、大火事が多発し、茅葺き屋根が禁止されたことで茅刈り場が不要になった。その後、幕府から許しを得た関前(※3)の名主・井口八郎右衛門らが、茅狩り場を新田として開拓。当社は、その際に作られた新田の一つ「大宮前新田」の鎮守として、井口八郎右衛門が勧請した。創建は万治年間(1658-1661年)、隣にある慈宏寺(じこうじ)と同じ頃といわれる。「大宮前」の地名は今は無くなったが、社殿前の石碑にその名が残る。

拝殿に多数ある絵馬のうち、「板絵着色雷神図(狩野洞月詮信筆)」は、1997(平成9)年に杉並区指定有形民俗文化財となった。また、境内にある14個の力石は杉並区登録有形民俗文化財である。

9月に行われる例大祭では、はっぴ姿に混ざり、白丁(はくちょう)と呼ばれる神事に携わる人が着用する白装束で神輿を担ぐ姿が見られる。

▼関連情報

すぎなみ学倶楽部 文化・雑学>寺社>下高井戸八幡神社

※1 勧請(かんじょう):分霊を他の神社に移して祀ること

※2 茅刈り場:茅葺屋根の材料になる茅を採取した場所

※2 関前(せきまえ):現在の東京都武蔵野市

お正月の催し物(2025年12月-2026年1月版)

元旦は境内に焚き火がたかれ、里神楽が舞われる。

お焚き上げ(どんど焼き)は1月17日(土)10時より、御札と御守のみ受け付け(正月飾りなどは受け付けていません)。

DATA

- 住所:杉並区宮前3-1-2

- 電話:03-3329-0837(下高井戸八幡神社)

- FAX:03-3302-1523(下高井戸八幡神社)

- 最寄駅: 富士見ヶ丘(京王井の頭線)

- 補足:関東バス荻窪駅南口-宮前三丁目(荻60)「春日神社」バス停よりすぐ

- 公式ホームページ(外部リンク):https://www.shimotakaido.org

- 取材:千田F子

- 撮影:千田F子、前田祐希

写真提供:下高井戸八幡神社 - 掲載日:2015年08月24日

- 情報更新日:2025年12月12日