- トップページ

- 歴史

- 杉並名品復活プロジェクト

- 妙法寺参詣の浮世絵に描かれた「粟の水あめ」【後編】

妙法寺参詣の浮世絵に描かれた「粟の水あめ」【後編】

「十返舎一九ゆかりの地」の石碑が建つ髙橋孫左衛門商店

400年続く老舗あめ屋、髙橋孫左衛門商店を訪問

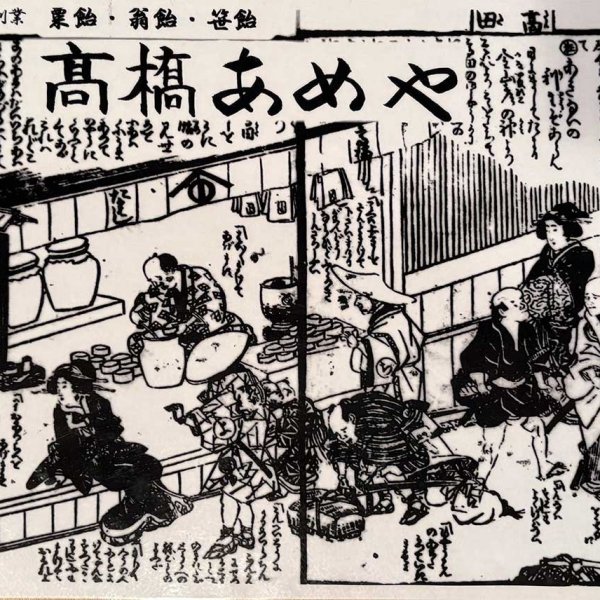

2025(令和7)年9月、日本で最も古いあめ屋といわれる新潟県上越市の髙橋孫左衛門商店を訪ねた。創業1624(寛永元)年、十返舎一九(※1)の『金草鞋(かねのわらじ)』にも登場する老舗だ。

十四代髙橋孫左衛門さんは、「明治の中頃まで日本橋の本石町四丁目に支店がありました。日本橋三越のすぐそばです」と話す。約1㎞離れたところに蔦屋重三郎(※2)の店・耕書堂があり、「そこに出入りしていた一九が日本橋の支店を知っていて、上越に来たときにうちに寄ったのではないか」とのこと。

▼関連情報

髙橋孫左衛門商店(外部リンク)

すぎなみ学倶楽部 歴史>杉並名品復活プロジェクト>妙法寺参詣の浮世絵に描かれた「粟の水あめ」【前編】

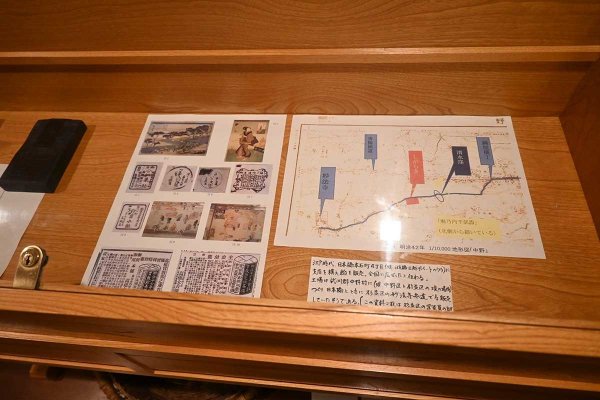

かつて中野村に工場があった

店舗2階に、杉並区立郷土博物館元館長・寺田史朗さんが作成した資料と地図が保存されていた。工場は武川(武州多摩)郡中野村(現中野区と杉並区の境)につくり、日本橋とともに杉並区の妙法寺参道でも販売していたそうである、という説明書きが添えられている。髙橋さんも、「江戸後期に蓮華鉱山(れんげこうざん)の採掘のために中野の人を呼び戻したという記録が残っており、その中野の人の名前が髙橋音吉(※3)なので親戚と思われます」と教えてくれた。

「江戸名所 百人美女 堀の内祖師堂」に描かれた「粟(あわ)の水あめ」も、髙橋のあめで間違いないだろうと髙橋さん。「浮世絵に描かれている入れ物はわっぱです。昔、この本店の近くでも竹のわっぱを作っているところがありました」

なお、東京から撤退したのは、日本橋の店が火災で燃えてしまったことが原因だった。

「粟飴」の誕生と改良

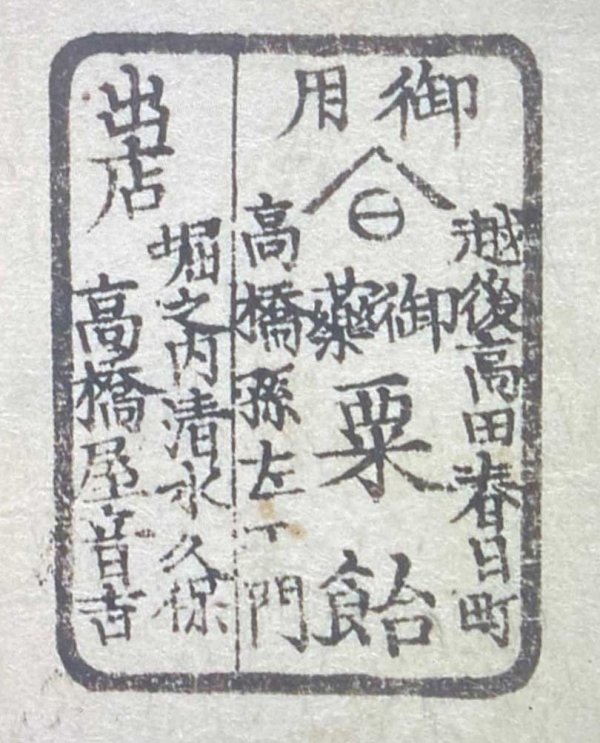

「粟の水あめ」こと「粟飴(あわあめ)」は、1624(寛永元)年、初代髙橋六左衛門が製造販売を始めた。もともと髙橋家は越前藩主・松平忠直の家臣で、忠直の子・松平光長が国替えで高田藩主になった時に、六左衛門も越前から高田城下の横春日町(現南本町)に移り、あめ屋を始めたという。「あめは昔、薬にもなる高価なものでした。越前ではあめ作りが盛んだったらしいので、そのノウハウがあったのかもしれません。そこで、あめ文化がなかったこの地で、あめ屋を始めたのではないでしょうか」

当初は原料に粟を使っており、雑穀特有の癖があり、色も黒かった。良いものにするために、四代孫左衛門が1790(寛政2)年に原料をもち米に変更。日本で初めて淡黄色透明の水あめを作ることに成功した。「ただし、製法を秘密にするため、名前は粟飴のままにしていました」

「江戸名所 百人美女 堀の内祖師堂」の「粟の水あめ」は1857(安政4)年に描かれているので、その原料ももち米だったのだろう。

大手メーカーは輸入でんぷんを薬品で糖化して水あめを作っている。一方、髙橋では、国産麦芽を発酵させたもやしを使い、もち米を糖化させ、直火で煮詰めていく。「そうすると色が濃くなっていく。火が当たる場所が悪いと焦げるので、それで色が付くというのもあります」。準備から完成まで2日はかかる丁寧な作業だ。

粟を使った「粟の古代飴」も製造販売しているが、粟は粒が固く糖化が順調にいくとは限らず、何回も失敗しているそうだ。粟自体も現在あまり採れなくなっており、失敗すると来年まで待つ必要がある(2025年11月現在、販売休止中)。

現在の「粟飴」は、はちみつ代わりや調味料として使えるよう、昔ほど硬くしていない。「夏は冷やしあめにして飲むのもおすすめです。冬はショウガを入れたあめ湯にすると体が温まりますよ」。あめは冷やすと固くなるので、割り箸に巻き付けて食べたいときは、冷蔵庫に入れて少し硬くするといいとのこと。

気になる粟飴の味は⁉

一九の『金草鞋』には、髙橋のあめについて「いたって上品にて風味よく、このところの名物なり」と書かれている。はたしてどんな味なのか、早速「粟飴」を購入して食べてみた。見た目は明るい黄褐色で、まさにあめ色。口に含むと自然な甘味が広がり、ほのかに穀物の香ばしさも感じられる。江戸時代に妙法寺を参詣した人たちも、この滋味深いあめを味わっていたのだと思うと感慨深い。

「粟飴」は髙橋孫左衛門商店のオンラインショップで購入できる。三代目孫左衛門が大阪で寒天と出合って誕生した「翁飴」、夏目漱石の『坊ちゃん』にも登場する「笹飴」なども注文可能。「お客さまには杉並の方も多く、皆さまのおかげで今日まで続けてこられています」と髙橋さんはほほ笑む。

もちろん、一九のように上越の本店まで足を運んでみるのもいいだろう。高田城下には、髙橋の店舗をはじめ歴史を感じさせる建物が数多く残っており、見どころ満載だ。

DATA

- 出典・参考文献:

「平成12年度特別展「霊宝開帳と妙法寺の文化財展」展示図録」杉並区立郷土博物館

「高橋孫左衛門・粟飴屋出店を巡って」寺田史朗

「東京大学総合図書館>電子展示『捃拾帖』」(高橋屋音吉で検索)

https://kunshujo.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/協力:寺田史朗氏

- 取材:西永福丸、進藤鴻一郎

- 撮影:西永福丸

写真提供:高橋孫左衛門商店、杉並区立郷土博物館

取材日:2025年08月27日、09月04日 - 掲載日:2025年12月01日