西内ミナミさん

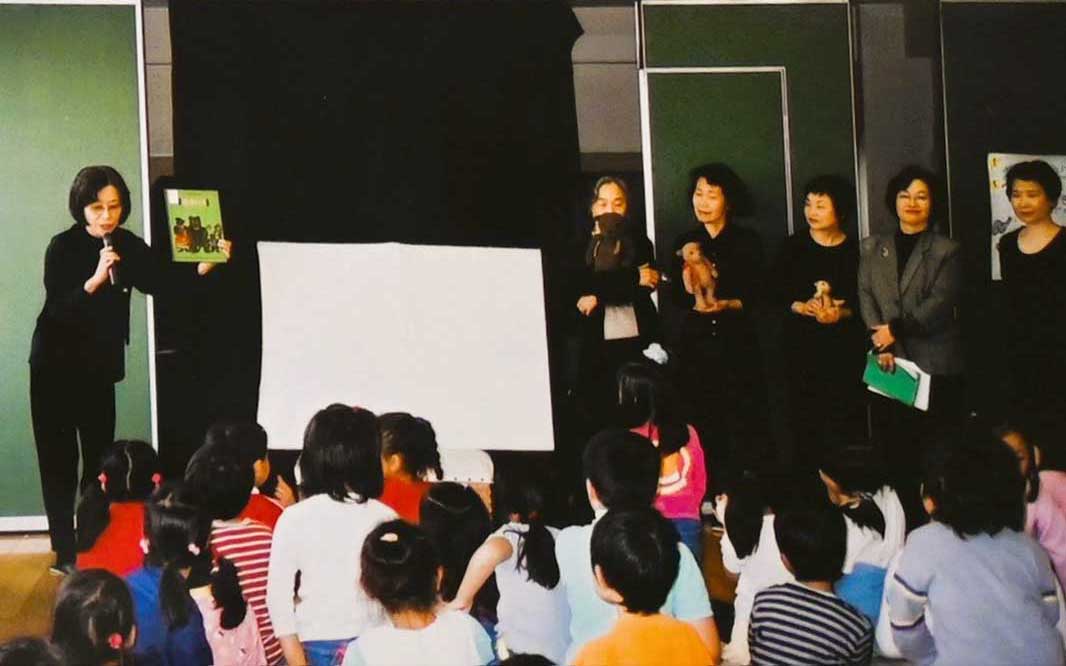

2002(平成14)年、児童館でのおはなし会「3びきのくま」。一番左が西内(写真提供:山口桂子さん)

明るい自然の中で育った少女は、作家を夢見るように

1938(昭和13)年に京都で生まれ、幼少期を香川県の直島で過ごした。白い砂浜と青い海。穏やかな瀬戸内海の島には空襲もなかった。「私の作品はからっと明るいものが多いと言われるのだけれど、直島で育ったことと関係があるような気がします」(『母の友』2014年9月号)。

小学生になると、世界や日本の名作童話に夢中になる。書くことも好きで、友達と「秘密の手紙ごっこ」に熱中した。宮沢賢治の「貝の火」と草野心平の「山猫ビーブリ」がお気に入りで、「いつか私もこんな作品を」と作家を夢見るようになった。

初めて物語を書いたのは小学4年生の頃。夏休みの課題だったが、提出したのは西内ただ1人だった。話の結末について「死んだ人が後悔して謝るのはおかしい」と評価した先生に対して、死して初めて後悔したが遅かったことを書きたかったと「子どもの言葉で抵抗し、自分の作品を擁護した」という(『つちくれどんどん』)。

児童文学の創作を始めた学生時代

鉱山会社に勤める父の転勤に伴い、小学5年生で直島を離れ東北地方へ、さらに中学3年生の冬に杉並区に移る。進学した東京都立豊多摩高校では、所属した文芸部の同人誌への作品掲載のほか、親友が毎日のように受け取るラブレターの返事を代筆するという創作活動にもいそしんだ。

1957(昭和32)年、杉並区善福寺にある東京女子大学に進学。気の合う人が多かったという理由から、文芸部ではなく児童文学研究会に入部し、童話を書き始めた。高校時代に人間関係で苦い経験をしたことから「人の良い面だけを見て生きていく」と決めた西内は、「悪人」を書くのが苦手だった。幼い子どもに向け、人の温かさや人生の明るさを伝える物語を書くうちに、児童文学の世界こそが自分の居場所だと感じるようになった。

コピーライターとして広告代理店に就職

作家に憧れたものの職業とするのは難しいと考え、大学を卒業すると大手広告代理店・博報堂にコピーライターとして就職した。

入社した年に高校時代の文芸部仲間と結婚し、翌年に出産予定となった。女性は結婚・出産で退職するのが当然の時代。しかし仕事は面白く、辞めたくない。悩んでいたある日、「コピーライター募集」の貼り紙を発見する。当時住んでいた渋谷区の自宅から徒歩5分の小さな会社。ここなら、もしかしたら…。大きなおなかで、それまでの仕事の成果をまとめたスクラップブックを抱えて訪ねたのが、広告代理店・アドセンター。面接したアートディレクターは、ぼそりと一言「明日から来てコピー書けば」。堀内誠一との出会いだった。

博報堂に産休届を出し、翌日からアドセンターに出社して出産前日まで働いた。長男の出産後は、博報堂を退社し、夫の母に子育てを助けてもらいながら、午後だけ出社するスタイルでアドセンターで仕事を続けた。

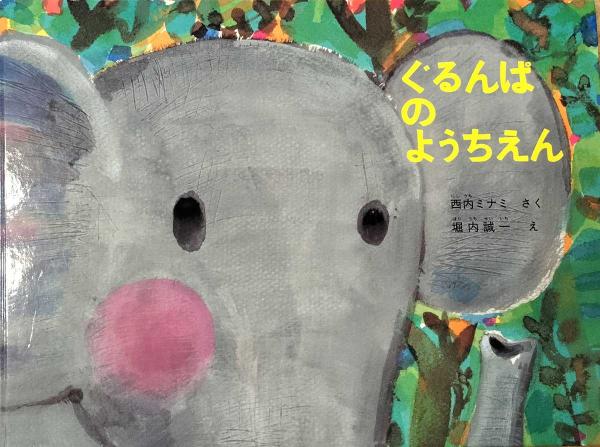

「ぐるんぱ」の誕生

ある日、上司の堀内から、福音館の絵本雑誌『こどものとも』に載せる新作童話を書かないかと声をかけられた。グラフィックデザイナーの堀内は、それ以前から『こどものとも』で作品を手掛けていた。

念願だった幼い子どもに向けた作品。ちょっと破天荒な物語を書きたくて、主人公は「特別に大きな象」と決めた。象の鼻のイメージから「ぐるんぱ」という名前がぱっと浮かび、一晩であらすじを考えた。ひとりぼっちの象が失敗しながらいろいろな仕事場で懸命に働き、ついに自分の居場所にたどり着くお話だ。1965(昭和40)年、26歳の時である。

デビュー作『ぐるんぱのようちえん』は、西内のリズミカルな文と堀内による朗らかな絵の魅力が相まって、令和の時代にも読み継がれるロングセラーとなった。杉並区立図書館での単行本貸出数は2021(令和3)年からの4年間で延べ2,774冊に上る。多様な言語にも翻訳され、海外でも広く愛されている。

子どもたちに「ハッピーエンド」を届けたい

コピーライターとして勤務しながら、息子を寝かしつけた後に作品を書く生活を続けていたが、1971(昭和46)年に会社を辞した。自分の子には食べさせたくない添加物入り食品のコピーを書くのがつらくなり、次男の出産を機に、自分が表現したいものだけを自由に書ける作家活動に専念することにしたのだ。同時期に杉並区の阿佐谷へ転居した。

主人公がハッピーエンドを迎える物語の必要性は、我が子に絵本を読み聞かせる日々の中で感じたことだった。「絵本は、幼い子どもに“人生は信じられる”と教えてくれるもの。その信頼があってこそ、子どもは成長していける」。子育てで得た実感だった。

西内は、長きにわたる作家生活の中で、「子どもたちへのエールとして、ハッピーエンドを届ける物語を書きたい」と折に触れて語っていた。

「00(ゼロゼロ)文庫」から始めた読書推進活動

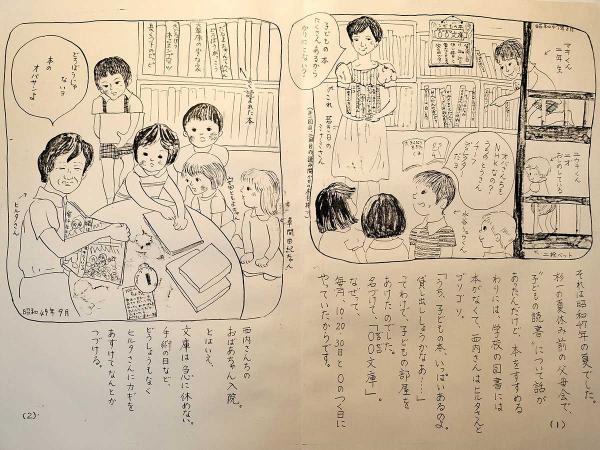

「最もふさわしい時期に最も自分に合った良い本に出合うことは、子どもにとって最高の幸せ」(『日本児童文学』)。しかし、1972(昭和47)年当時、長男が通う小学校の図書室は蔵書数が少なく、阿佐谷地区には区立図書館がなかった。そこで、自宅の子ども部屋を毎月10日、20日、30日に開放し、子どもの本の貸し出しを始めた。0(ゼロ)が付く日に開く、その名も「00文庫」である。

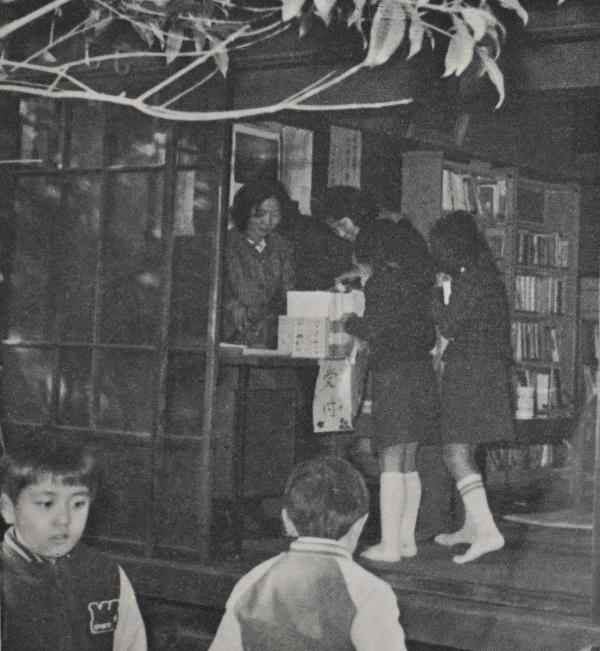

数年後、無二の協力者でもあった義母が病に倒れ、自宅開放が困難になった。困り果てたところへ、区の図書館のあっせんを受け、近所の篤志家が提供する屋敷の一角で「子ども図書館すぎの木」として新たな活動を開始したのが1975(昭和50)年。PTAで知り合った母親たちと共に、本の貸し出し、読み聞かせ、季節のお楽しみ会などを行い、1日に130人の子どもが出入りすることもあった。

地域・家庭文庫から、区民センター図書室へ

ところが1年を待たず「すぎの木」は立ち退きを迫られる。3,000名の署名を集め、存続を区に請願するもかなわなかった。

そこで「子ども文庫ぐるんぱ」と名称を変え、仲間の所有するアパートの1室で活動を再開。その後も、場所の確保に四苦八苦しながら、区立施設の会議室やアパートで活動を続けた。

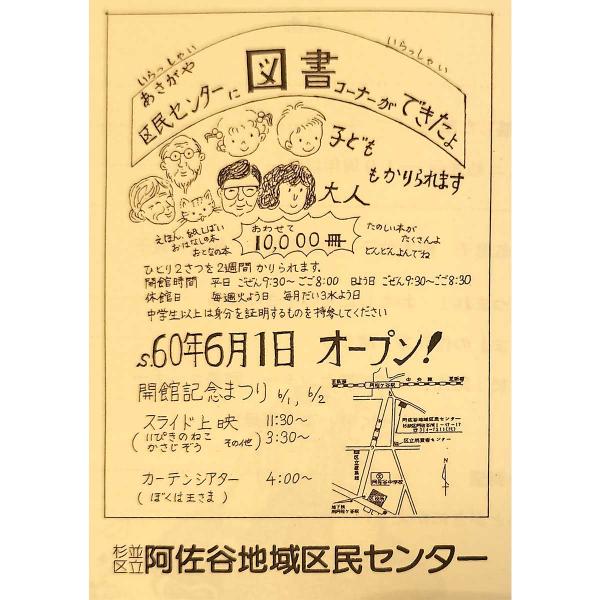

1984(昭和59)年、阿佐谷地域区民センター設置の計画を知る。2,500名の署名を集めてセンター内への図書室開設を要望したところ、実現することとなり、文庫仲間と共に開設準備にあたった。

1985年6月、図書室がオープンした(開設当時は「図書コーナー」)。西内は阿佐谷地域区民センター協議会の副会長、文庫仲間も協議会の委員やセンターの補助職員となり、10年以上運営に関わった。

図書室は、2015(平成27)年に施設再編のため閉室されるまで、地域・家庭文庫の温かさを備えた「本のある大きな居間」として地域の人々に愛された。

周囲を動かした熱意「思いついたらその時に」

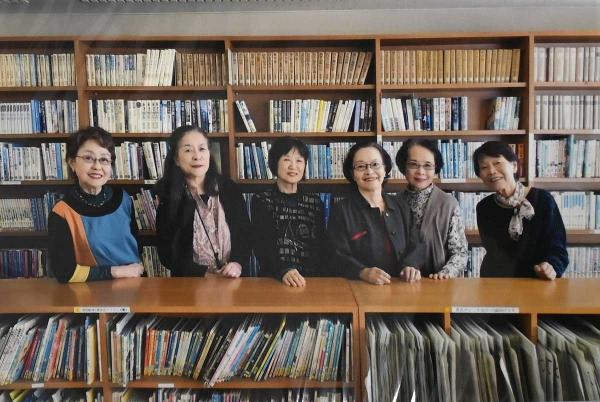

「子ども文庫ぐるんぱ」は「子どもの本研究”ぐるんぱ”の会」となり、児童館でのおはなし会、子どもの本の勉強会や研修旅行などの活動が2018(平成30)年まで続いた。「文庫をやってきて良かったのは、仲間ができたことが一番」と語っていた西内。仲間からみた西内はどんな人だったのか。元「”ぐるんぱ”の会」の5名の方から話を聞いた。

「人の役に立つこと、子どもの環境を整えること、彼女の頭には常にそれがあったね」「やるべきと思ったら、ほっとけないのよ」「思いついたらその時に、って」「子育て、家族の病気、仕事の忙しさの中でもね。すごいと思う」「放射線写真展の“人寄せぐるんぱ、やってあげるわ”って広島まで行ったりね」「熱意がすごいから、私たちみたいな普通の主婦が動いちゃう」「お掃除は嫌いだったわね(笑)」

尽きない思い出話から、仲間と和気あいあい、笑顔で奮闘する西内の姿が見えるようだった。

※記事内、故人は敬称略

DATA

- 出典・参考文献:

『母の友』2014年9月号(福音館書店)

『こどもの本』12(5)(日本児童図書出版協会)

『JBBY:Japanese Board on Books for Young People』42(日本国際児童図書評議会)

『子どもの本棚:月刊書評誌』12(11)(日本子どもの本研究会)

『日本児童文学』25(8)(日本児童文学者協会)

『つちくれどんどん』西内ミナミ作・馬場のぼる絵(理論社)

『ぐるんぱのようちえん』西内ミナミ作・堀内誠一絵(福音館書店)

『おもいついたら そのときに!』西内ミナミ作・にしまきかやこ絵(こぐま社)

『ペンギンペペコさんだいかつやく』西内ミナミ作・西巻茅子絵(鈴木出版)

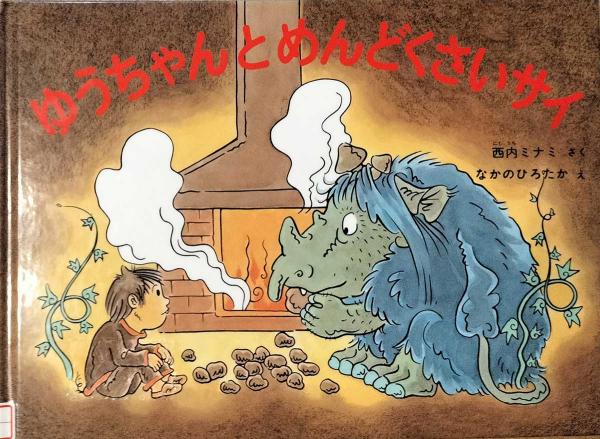

『ゆうちゃんとめんどくさいサイ』西内ミナミ作・なかのひろたか絵(福音館書店)

「00文庫改め子ども図書館すぎの木改め子ども文庫ぐるんぱの歩み」西内ミナミ文・廣瀬進子絵

「さあ、にっこりわらってしゅっぱつですー文庫活動30年の歩みー」(子どもの本研究ぐるんぱの会)

「それから10年のこと プラス10」(子どもの本研究ぐるんぱの会)

『月刊クーヨン』2004年2月号(クレヨンハウス)

『月刊 MOE』2015年5月号(白泉社) - 取材:夏野あや

- 撮影:夏野あや、TFF

協力:江川由美子さん、金成正子さん、草間緑さん、蛭田静子さん、山口桂子さん(五十音順)

取材日:2025年05月22日 - 掲載日:2025年09月08日