工藤真司さん

工藤さんの照明デザインによるアートイベントを行った阿佐谷児童遊園(写真提供:すぎなみ戦略的アートプロジェクト)

照明デザイナーとは「イメージを具現化する仕事」

クドウ・ライティングデザインを主宰する工藤真司(くどう しんじ)さんは、杉並区井草に事務所を置く照明デザイナーだ。店舗や催事照明、景観照明(※1)など、デザインは多岐にわたる。「デザイナーはいろいろな分野にいますが、具体的に何をしているかはあまり知られていないかもしれませんね。中でも照明デザイナーは、照らすイメージを作ったり絵を描いたりする人、という感じでしょうか。実は仕事はそこからで、まずは必要な明るさや光色、光の広がり、強さなどを数値で設定して、そこから逆算して最適な照明器具を選び、設置方法まで考えます。図面化して、最終的には現場で照射位置の調整などをします。イメージを具現化することの方が、重要で大変な仕事です」と工藤さん。

杉並区立公園のアートイベントや善福寺川の桜並木のライトアップ実験を行ったこともある工藤さんに、照明デザイナーの仕事について話を伺った。

石井幹子さんの著書との出合いがきっかけ

照明デザイナーという職業に興味を持ったきっかけは、『環境照明のデザイン』という一冊の本だった。著者の石井幹子さんは、1989(平成元)年に東京タワーのライトアップを手掛けたことで注目され、日本の都市夜景に大きな影響を与えた照明デザイナーだ。

建築や内装に興味を持っていた工藤さんは千葉大学工学部工業意匠学科(現総合工学科デザインコース)に進学したが、具体的に進む方向性に悩んでいた。「自分の能力に自信を持てなかったので。その時たまたま手に取ったこの本にとても衝撃を受けました。光だけで空間が一気に変えられるってすごい!そして、これなら自分でもできるかもって思っちゃったんです」と工藤さん。1992(平成4)年の卒業と同時にその本の著者の主宰する株式会社石井幹子デザイン事務所に入社。「自分の未熟さとともに照明デザインの面白さ、厳しさを思い知らされました」。

多くの経験を経て独立へ

石井幹子デザイン事務所に在職中は、浅草寺のライトアップなどをはじめ、「光都東京・LIGHTOPIA」(※3)「北海道洞爺湖サミット」など、数々のイベントのデザイン制作とその実施を担当した。「印象に残っている仕事は、2005(平成17)年にスタートした熱海サンビーチのライトアップ。400m続く海岸のライティングの設計を担当しました。高さ約10mのポールに投光器(※2)を付けた大規模なもので、模型を駆使しての机上の検討も大変でしたが、竣工直前、シミュレーション通りに多数の投光器の照射位置をビーチの端から端まで一晩で決めていく作業は、失敗が許されずとてもプレッシャーがありました」。この日本初の海岸ライトアップは好評を得て現在も続いており、通年見ることができる。

多くの経験を通してライティングと向き合い、満を持して2012(平成24)年に独立。クドウ・ライティングデザインを立ち上げた。

グローバルな視点で光の演出を

独立後は中国に渡り、約3年間、大きなプロジェクトに従事。北京にある現地の照明デザイン事務所と提携し、大型商業住居複合施設の照明デザインコンセプト・照明デザインの制作を指揮した。

また、2013(平成25)年には照明デザイナー・伏見雅之さんとの共同体としてLight Brothers(ライトブラザーズ/ライト兄弟)を発足。「特に藤の見事さが有名で、海外からも多くの観光客が訪れる、あしかがフラワーパークの照明デザインとデザインアドバイスを担当しています。花それぞれの個性や美しさが伝わるような演出を心掛け、藤は一片の花の繊細な美しさと、合わせて棚下に漂う幽玄な空間を表現したい」と話す。

大規模なものから各種施設の内装、花屋の外観など身近な照明まで、それぞれの場所にふさわしいデザインを丁寧に生み出し続けている。

杉並の区立公園でアートなライトアップ

2023(令和5)年10月20・21日の2日間、阿佐谷周辺で例年開催されるアート展「BATA ART EXHIBITION」の展示の一つとして、工藤さんによる光のアートイベント「ピッカリ公園」が杉並区立阿佐谷児童遊園で行われた。既存のポール灯を消し、植栽・遊具・柵などに人感センサーを付属したさまざまな形の照明を配置。真っ暗な公園は、人が通るたびにあちこちに明かりがともっては消える不思議な空間に。ブランコをこぐと、上方のバーに設置されたスポットライトがリズミカルに揺れて辺りを照らす。

「そもそも公園の“昼のにぎわい”と“夜の暗がりの怖さ”のコントラストがずっと不思議で。だったら暗いところに向かって進めば進むほど明るくできたら面白いのではと。それで人感センサーを思いついて。でも立ち止まったままだと消えちゃうから、明るくするには公園中を走り回るしかないんですよね。まずは楽しんでほしいと。できれば公園を作る側の人に何か伝わったらいいなと思います」

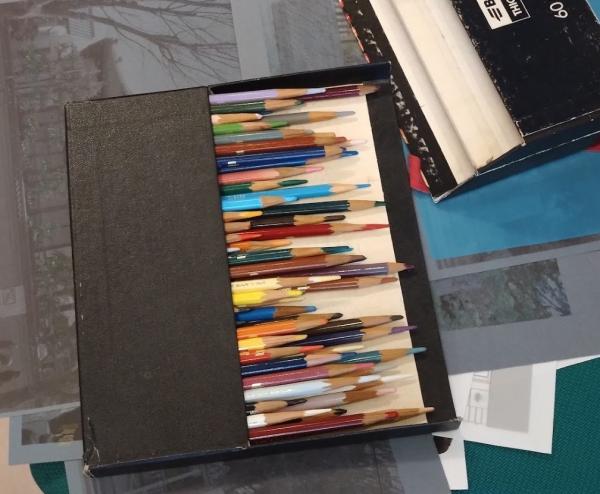

紙に描いてイメージを形に

工藤さんの大事な仕事道具の一つに色鉛筆がある。「気に入った建物や空間に出合った時に、まず写真を撮ってトレーシングペーパー(半透明の紙)を重ね、色鉛筆で色を付けていくんです。それだけで、もうライトアップした時のイメージが形になる。好きな場所を好きなように演出できてしまうんです。普段から仕事の合間などにも、こうしたデザインスケッチをよく作っています」。阿佐ヶ谷神明宮、荻窪の西郊ロッヂング、明治天皇荻窪御小休所など、杉並区内のお気に入りの場所でもデザインスケッチを作ったそうだ。「トレーシングペーパーの着彩を何枚も試しているうちに理想の形が見えてくる。最後はデジタルでデータを整理してイメージ図として完成させます。この作業はいつも楽しいですね」

▼関連情報

すぎなみ学倶楽部 文化・雑学>杉並の寺社>阿佐ヶ谷神明宮

すぎなみ学倶楽部 文化・雑学>杉並の景観を彩る建築物>西郊ロッヂング

すぎなみ学倶楽部 歴史>記録に残したい歴史>天皇行幸時の休息所ー明治天皇荻窪御小休所

身近なところで役立つ存在でありたい

「照明デザイナーが、かつての畳屋や経師屋(きょうじや:書画やふすまなどの表具を行う)みたいに、街に必ず一人はいるようになるといいですね」と工藤さん。「照明デザインという言葉を知らなくても、照明は誰にとっても身近なところにあるもの。部屋の明かりを見直すなど身近なところでも役に立てる、皆に喜んでもらえる存在でありたいですね。照明デザイナーという仕事についてもっと知ってもらい、便利だなと思ってもらえたらうれしい」

大きな施設やイベントの仕事に携わってきた工藤さんだが、部屋の明かり一つについて語るときも言葉に込める熱意は同じだ。

取材を終えて

今回はすぎなみ地域大学区民ライター講座の実習での取材。複数の受講生に囲まれてのインタビューだったが、質問に対してじっくり考えながら丁寧に回答いただき、とてもありがたかった。話を伺って、私たちが普段何気なく目にする明かりも誰かがデザインし設計したものだと気付かされ、以来、あちこちの照明が気になって仕方がない。

工藤真司 プロフィール

1964年 秋田県生まれ

1989年 明治大学工学部(現理工学部) 精密工学科卒業

1992年 千葉大学工学部工業意匠学科卒業/株式会社石井幹子デザイン事務所入社

2012年 クドウ・ライティングデザイン設立

2013年より中国北京市の設計事務所と提携し3年間中国で活動

同年Light Brothersを発足、国内外で活動している

※1 催事照明は展示会やイベントなどの催事会場、景観照明は建物や屋外空間など、それぞれに合わせた照明を演出すること

※2 投光器:特定方向に強い光を照射できる照明器具

※3 光都東京・LIGHTOPIA:2006~2011年の年末に丸の内・東京駅周辺で開催されたイルミネーションイベント

DATA

- 取材:遠藤あめ、Betty K、田原みほ(区民ライター講座)、TFF

- 撮影:道家謙太郎(区民ライター講座)、TFF

写真提供:工藤真司さん、すぎなみ戦略的アートプロジェクト

取材日:2025年06月21日 - 掲載日:2025年09月22日