根本特殊化学株式会社

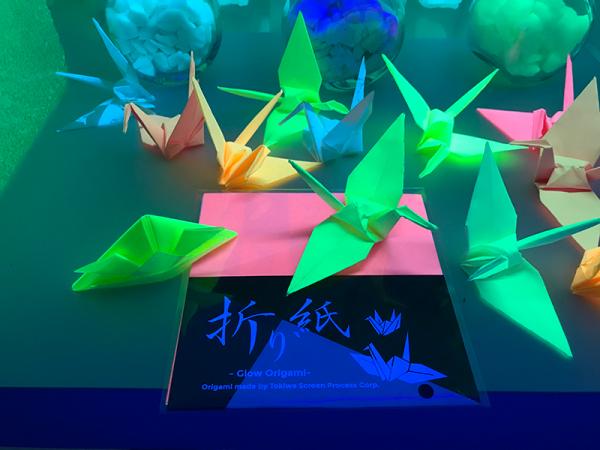

色とりどりの蓄光顔料(写真提供:根本特殊化学株式会社)

人のやらないことをやり、常に新しいことを考え続ける

根本の創業時の名称は「国際化学研究所」。創業者の根本謙三⽒は「同じ事業は30年と続かない。⼈のやらないことをやれ。常に新しいことを考えろ。海外にも通⽤するものを開発しろ」という4つの教えを残している。

1948(昭和23)年、「合資会社根本光化学研究所」を設⽴し、1962(昭和37)年に改組して現社名に変更した。この3つの社名からも、研究開発・技術志向の会社であることがわかる。

根本は創業時から「蛍光体製造技術」と「塗装・印刷技術」の向上に取り組んだ。当時の時計用の夜光塗料にはごく微量ながら放射性物質が含まれていたが、作業者はその夜光塗料を手作業で塗布していた。作業者の安全と1955(昭和30)年以降に実施される規制をクリアするために、さらに「放射線取扱技術」の開発にも着手し、ノウハウを蓄積していった。この3つの技術が根本の競争力の原点である。

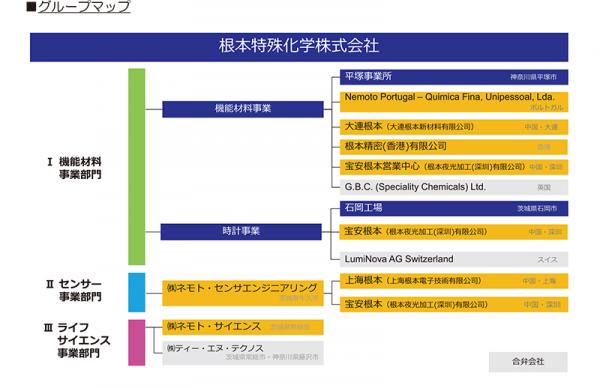

現在も「蛍光体製造技術」と「塗装・印刷技術」は、根本グループの主⼒事業である機能材料事業(蓄光顔料や特殊な蛍光体の製造)や、時計事業(文字盤などの部品の加工)を支えている。一方で「放射線取扱技術」は、センサー事業(※1)とライフ・サイエンス事業(※2)の成長領域を支えている。3つのコア技術が有機的に機能している点が、ものづくり企業として世界に通用する強みになっている。

夜光塗料の歴史を変えた「N夜光(ルミノーバ)」

創業50周年にあたる1991(平成3)年、根本は大きな危機に見舞われる。大口顧客の精工舎が「環境保護のために、5年以内に放射性夜光塗料を全廃する」という新聞発表を行ったのである。しかし根本は卓越した技術力と研究開発力でこの危機を乗り越える。1993(平成5)年、放射性物質を含まず、輝度が従来品の10倍、発光時間が従来の10倍という画期的な蓄光性夜光顔料を開発したのである。この蓄光性夜光顔料の国内の商品名は「N夜光」、海外向け商品名は「ルミノーバ(LumiNova)」(※3)という。

この飛躍的な機能および性能向上は、時計事業等の従来事業の競争力を強化するとともに、夜光顔料の活用範囲を大幅に広げることになる。例えば、1996(平成8)年、ドイツのルフトハンザ社はフロアパス(航空機客室の通路)に「ルミノーバ」を採用する。これで何らかの事故で機内が暗くなっても長時間の避難経路確保が可能になった。

また、北米では車のトランク内に子供が閉じ込められる事故が⼀時期相次いだため、2001(平成13)年に光る開閉レバーが法制化された。この開閉レバーに「ルミノーバ」が広く使用されるようになった。

2018(平成30)年にタイで起こった洞窟遭難事故でも、真っ暗な洞窟の中でも長時間光る蓄光性夜光顔料N夜光が探索活動に貢献している。

「N夜光」の技術革新性と産業への貢献は、次の受賞歴にも示されている。

1994(平成6)年2月 ʻ93年日経優秀製品・サービス賞最優秀賞

1995(平成7)年11月 (社)ニュービジネス協議会 ニュービジネス大賞部門優秀賞

1996(平成8)年3月 (財)大河内記念会 大河内記念技術賞

1997(平成9)年3月 (社)電気化学会 電気化学会技術賞棚橋賞

美しい色と安全性で用途が広がる

2021(令和3)年5月、本社にあるショールームを見学させもらった。足元を照らす蓄光式階段や、避難経路を示す標識、暗闇でも発光して侵入経路を確認できる消火用ホースなど、蓄光製品のセーフティー分野への応用事例が数多く展示されている。

海外製の廉価品が攻勢をかけてくる中で、「“根本にしかできないもの”にこだわり、お客様のニーズに応える製品の研究開発に努めています」と経営企画室長は話す。近年は緑色や青色の「ルミノーバ」のほか、技術的に難しいといわれる赤色など色とりどりの蓄光顔料を開発し、粒子も細かくした。これらの努力もあって、根本の独壇場ともいえる国産高級腕時計用の部品のみならず、さまざまな製品へ用途が広がっている。「今までは蓄光を使うイメージの無かったお客様も、デザインとして使っていただけるようになりました」

安全性の高さも根本の蓄光顔料の特徴の一つ。そのため、安全面において高いハードルが求められる食品のパッケージなどにも用いられている。

「特殊化・多角化・グローバル化」でさらなる成長

根本の経営戦略は「特殊化・多角化・グローバル化」で表現される。「特殊化」とは根本にとっての適正な規模の事業(10億円強の市場)に狙いを定めることを意味している。事業規模が大きくなり過ぎると大手企業の参入の可能性が出てくるので、「特殊化」は経営資源の集中とともに参入障壁としても機能している。また、「多角化」とは、このような適正規模の事業を増やしていくことを意味しており、実際にセンサー事業、ライフ・サイエンス事業という成長領域の事業を創出し続けている。「グローバル化」については、1978(昭和53)年の香港進出を皮切りにポルトガル、中国、スイスなどにも現地法人を設立し、現地生産も拡大している。グループ会社を含めた同社の社員数は、2021(令和3)年5月時点で、国内が3割、海外が7割という構成になっており、まぎれもなくグローバル企業といえよう。

創業時からのテーマ「人と地球のための化学」

1970年代から80年代にかけて、日本国内では多くの公害問題が発生した。これらの経験から地球環境保護の重要性を学んだ国内企業は多い。一方、根本は1941(昭和16)年の創業時から「人と地球のための化学」をテーマに掲げていたという。技術力・事業力と志の高さが、両輪となって同社を成長させてきたのである。

根本は2021(令和3)年に創業80年を迎えた。これからも、光る技術を磨き、光り続ける企業として、日々進化を遂げていくことだろう。

※1 センサー事業:民生用途・工業用途の両分野に、ガスセンサー、湿度センサー、煙センサーを提供

※2 ライフ・サイエンス事業:非臨床試験、臨床試験などの各種試験業務で、医薬品企業の研究開発を支援

※3 「N夜光」「ルミノーバ」「LumiNova」は根本特殊化学株式会社の登録商標です

DATA

- 住所:杉並区高井戸東4-10-9

- 電話:03-3333-2711

- 補足:ショールームは非公開

- 公式ホームページ(外部リンク):https://www.nemoto.co.jp

- 取材:津雲 淳(区民ライター&区民カメラマン講座実習記事)、せきどまさゆき

- 撮影:赤松 ともい(区民ライター&区民カメラマン講座実習記事)、せきどまさゆき

写真・資料提供:根本特殊化学株式会社

再取材日:2021年05月13日 - 掲載日:2016年09月12日

- 情報更新日:2021年08月02日