杉並区聴覚障害者協会

5人の理事が集合

きこえない人・きこえにくい人のための団体

杉並区に、きこえない人・きこえにくい人の福祉・生活向上、相互親睦を図ることを目指してきた団体がある。杉並区聴覚障害者協会(以下杉聴協)だ。1953(昭和28)年8月23日に東京都ろう者協会杉並区分会として設立され、1958(昭和33)年3月より現在の組織となった。きこえない人・きこえにくい人の権利獲得運動の他、旅行や講演会など会員のためのイベントや、きこえない・きこえにくいことへの理解を深める催しの企画と、70年以上にわたり多彩な活動を続けている。

2025(令和7)年11月には、きこえない・きこえにくいアスリートを対象とした国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」が開催され、きこえない人・きこえにくい人に対する理解が高まることが期待されている。杉聴協会長の吉岡玲央(れお)さん他、計5名の会員(以下 会員)から、主な活動を中心に話を伺った。

ろう者の置かれた環境を変えるために

設立当時の昭和20年代は、ろう者は差別と偏見にさらされていたという。「当時のろう学校では、洋裁などの技術教育が重視されていました。読み書きできないまま社会に出る人が多く、悪口を言われることもあったと聞いています」と、会員は前世代が置かれていた苦境を語る。

ろう者の置かれた状況を改善し権利を勝ち取ることが、全国のろう者の団体の活動の中心に据えられ、粘り強い運動の末、法律改正が実現した。まず、1979(昭和54)年には民法11条が改正され、準禁治産者(※1)として認められていなかった銀行口座開設やローンの借り入れが認められた。

また、ろう者は、運転免許が取得できず不利益を被(こうむ)っていた。仕事のためにやむを得ず運転し逮捕されることもあったという。2008(平成20)年6月に道路交通法が改正され、ろう者の普通車両の免許取得が可能になり、生活の幅が広がった。

手話の認知へと活動は続く

手話の権利獲得も重要な課題だ。1965(昭和40)年の蛇の目寿司裁判(※2)で、不完全な手話通訳により、ろう者である被告の主張が十分に考慮されなかったことがきっかけで、1985(昭和60)年から手話通訳派遣の法制化を目指すアイラブパンフ運動(※3)が展開された。運動は実を結び、1989(平成元)年から厚生労働大臣認定の「手話通訳技能認定試験」が開始された。

手話が言語である(※4)ことの法律上での承認は、ろう者の悲願であり、杉並では2023(令和5)年4月に「杉並区手話言語条例」が施行され、手話は言語であると認められた。ちなみに同条例は、600以上の自治体で成立している。2025(令和7)年6月には国による「手話施策推進法(手話に関する施策の推進に関する法律)」が施行されたが、「手話が重要な意思疎通手段であることは認めていますが、言語であるとの記載がありません。今後は言語であると認めるよう、法律改正を求めていきます」と会員。悲願を実現するための活動は今後も続いていく。

杉並での啓発活動に取り組む

杉並区での啓発活動の一つが、小中学校の福祉授業の講師だ。授業には手話通訳者も同席するが、なるべく通訳を通さず、直接アイコンタクトをとりながら表情や身振りで伝え、最後には簡単な手話を覚えてもらう。

「子供たちは最初、目を合わせるのを恥ずかしがっていますが、最後には目を合わせ手話であいさつするようになります。心がつながる瞬間がうれしいです。授業を通して手話に興味を持つ子供が増えています」と会員は、授業の意義を語る。

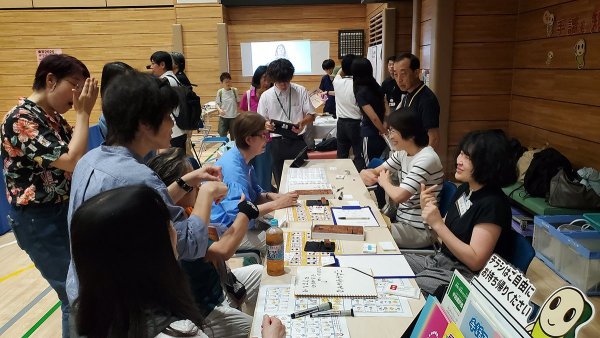

他にも、杉並区障害者団体連合会と杉並区が共催するふれあいフェスタ(※5)や、ろう者関係の他団体の活動(※6)への参加など、ろう者への理解を深めてもらうために幅広く活動している。

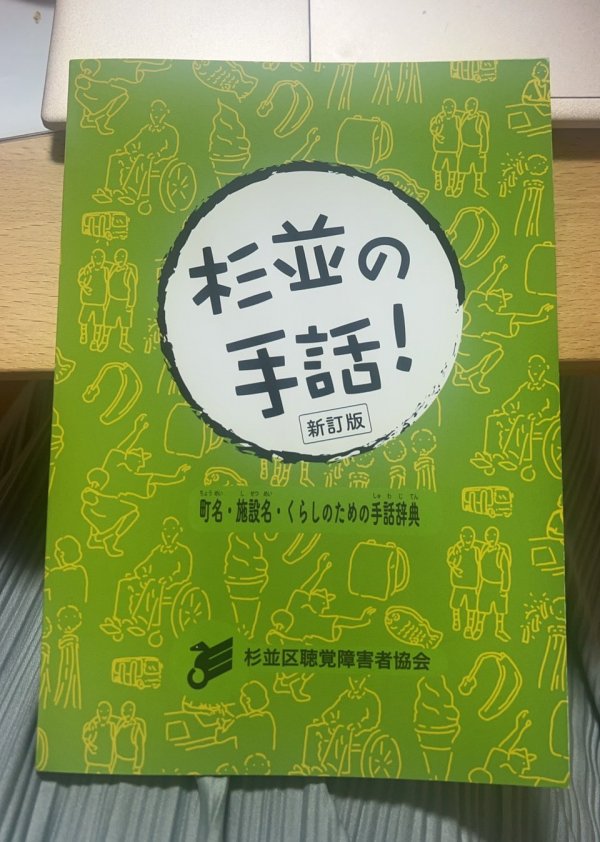

2019(令和元)年2月には、杉聴協が編集した『杉並の手話!』が刊行された。構想から完成まで5年を要し、地元の地名からなみすけ・ナミーまで幅広い内容の杉並の暮らしに関する単語が、手話で掲載されている手話辞典だ。

阿波踊りを楽しむ

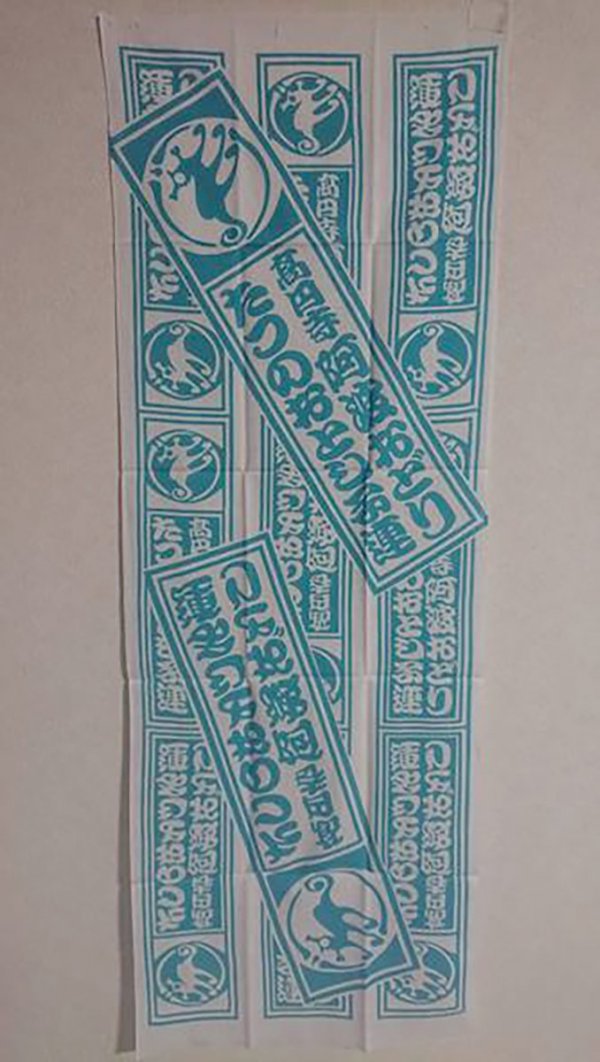

杉並の夏の風物詩東京高円寺阿波おどりでは、毎年、ろう者を中心に編成された連が躍動している。1981(昭和56)年に結成された、たつのおとし子連だ。杉聴協が中心となり、手話サークル杉の会の協力を得て活動を開始した。連名の由来は、タツノオトシゴには耳がないことによる。結成年に東京都知事賞を受賞するという栄誉に輝き、以後常連として毎年参加している。2025(令和7)年8月に開催された東京高円寺阿波おどりでは、東京都知事賞(2回目の受賞)と名寄市友好賞をダブルで受賞した。

「毎年6月から練習し、本番に備えています。多少音が聞こえる人の後に付いてまねして踊るのですが、合わせるのが大変です」と、会員はろう者ならではの苦労を語る。

なお、2025(令和7)年11月6日から9日まで座・高円寺で開催される「手話のまち 東京国際ろう芸術祭」では、無音の阿波踊りを披露する予定とのこと。

▼関連情報

すぎなみ学倶楽部 文化・雑学>杉並のイベント・芸能>8月 東京高円寺阿波おどり

アスリートからのメッセージ

伊藤碧紀(たまき)選手(ビーチバレーボール)

日の丸とみんなの思いを背負い、自分の力を思う存分発揮してメダルを目指します。身長は低いですが、砂の上では身軽さを生かし、相手の意表を突く駆け引きの巧みさにも注目してほしいです。11月の少し寒いビーチでも、風に負けず熱いプレーを繰り広げます。みなさんの応援が力になります。どうぞ楽しみにしていてください!

亀澤理穂選手(卓球)

デフリンピック5回目の出場を迎えられることに、深い感謝と誇りを感じています。これまでの経験と積み重ねた努力を胸に、さらに成長した姿を見せたいです。初心を忘れず、仲間と共に挑戦し続ける姿勢を大切にし、日本代表として責任と覚悟を持って臨みます。支えてくれる全ての人への感謝を力に変え、次の世代にも夢や希望を届けられるよう、最高のパフォーマンスを目指して頑張ります!どうぞよろしくお願いいたします。

手話は多様な表現方法を持つ一つの言語

最後に、杉聴協の皆さんから手話について教わった。手話には「日本手話」「日本語対応手話」「混成手話」の3つの形があり、ろう者が日常的に使っているのが、日本手話だ。ろう者のコミュニケーションの中から生まれ、表情、首や眉の動き、全てが文法で、日本語とは異なる言語とのこと。日本語対応手話は、日本語の語順に沿って手指で表し、表情が無い。両者の要素が混ざり合い、多くの場面で実際によく使われているのが混成手話だ。

取材時の手話通訳者は日本手話の知識があり、理事と日本手話でやり取りを行うことができた。ただ残念なことに、杉並区の手話通訳者や手話通訳士の中で、日本手話ができる人材はごく少人数に限られるとのことだ。

後日、杉聴協から「大切なのは、それぞれの言語の違いをそのまま認め合い、尊重することだと考えています。私たちにとって日本手話は自然な言語です」と、日本手話への誇りが伝わるメッセージが届いた。

※1 準禁治産者:ろう者は、その者の行為能力を制限する禁治産制度の中の準禁治産者とされた。昭和54(1979)年に要件の変更が行われ、聾者、唖者、盲者が削除された。

※2 蛇の目寿司裁判:1965(昭和40)年、寿司店での、ろう者の客による店主への傷害致死事件に対する裁判。

※3 アイラブパンフ運動:1985(昭和60)年から始まった「IアイLOVEラブコミュニケーションー手話通訳制度化のために」というパンフレットを普及させる運動。手話通訳制度化を目指し、国民人口の1%に読んでもらうことを目標とし、2年で達成した

※4 手話が言語:2006(平成18)年12月の国連総会で「障害者権利条約」が採択され、言語として認められた

※5 ふれあいフェスタ:セシオン杉並で例年12月初旬に開催される、全ての人々が支え合う共生社会の実現を目指したイベント

※6 他団体:特定非営利活動法人しゅわえもん(手話による絵本の読み語り)、ともろう俱楽部(聴者と共に日本手話、ろう文化などを学ぶ)、夢ん鼓(ろう者が中心の和太鼓パフォーマンス集団)など

DATA

- 出典・参考文献:

『もうひとつの手話』斉藤道雄(晶文社)

『ろう者の祈り 心の声に気づいてほしい』中島隆(朝日新聞出版)

『ろう者が見る夢』木村晴美(生活書院)

『全聾活眼で生きる』井上亮一(大村書店) - 取材:村田理恵

- 撮影:TFF

写真提供:杉並区聴覚障害者協会 - 掲載日:2025年11月04日