藤原玄明さん

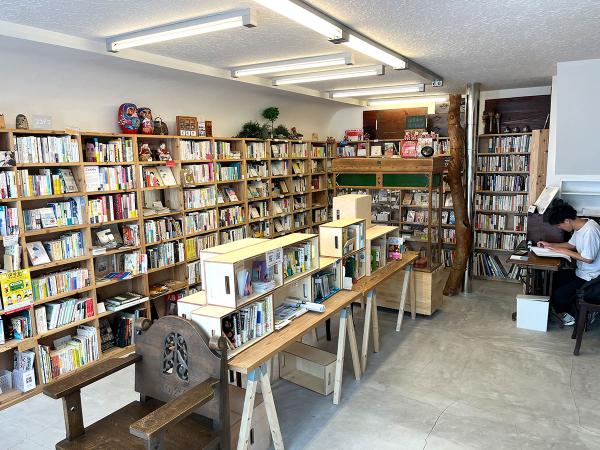

「本の長屋」。「函(はこ)」ごとに店主がいる

本屋づくりをきっかけに高円寺の都市の歴史を研究する

高円寺北中通りに「本の長屋」という名前のシェア型本屋(※1)がある。4軒の建物が壁1枚を隔てて連なった長屋の1軒をリノベーションした店舗で、建物本体は関東大震災後に建てられた築100年ほどの古民家だ。この「本の長屋」と姉妹店である「本店・本屋の実験室」の運営などに携わりながら、法政大学大学院の博士後期課程の院生(取材時)として都市の歴史を研究している藤原玄明(ふじわら つねあき)さんに、高円寺に残る長屋と「大一市場(だいいちいちば)」の研究について聞いた。

▼関連情報

本の長屋(外部リンク)

都市史という職能を作りたい。若き研究者の夢

法政大学大学院のデザイン工学研究科修士課程で建築の歴史を研究していた藤原さんは、「建築を学んだら実際に建物を造ることに関わるのが当然」という周りの雰囲気もあり、卒業後は工務店に就職した。しかし木造家屋の現場監督として働きながらも「建築の歴史はあんなに面白かったのに、なんでそれが(今の仕事に)つながらないんだろうなと思いながらやってて」

5年後には畑違いの広告会社に転職し、そこで地域の歴史を調べて地域情報誌に載せた。研究してきた都市の建築の歴史を仕事に生かせたことで「いっそ今世の中にある仕事にこだわらず、建築の歴史を研究し仕事につなげる"都市史"という職能(※2)があってもいいんじゃないのかなと、その後の独立を機に考えました」

2023(令和5)年、広告会社を辞め、晴れて「トシシ」という屋号で会社を創立した。

長屋を改築するプロジェクトに関わる

広告会社時代、人に連れていかれたことがきっかけで高円寺北中通りにある「コクテイル書房 」に通い始めた。本が読める居酒屋、という一風変わったコンセプトのこの店は、4軒長屋の端の1軒である。建築の歴史に詳しい藤原さんは、専門家の目でこの長屋を興味深く見た。

「長屋に興味を持ったのは、それ自体が歴史の積み重ねであるというところからです。長屋とか木造の建物って、後ろに建屋を付け足したり、あるいは減らしたり、曳家(※3)という技術を使って建物自体を動かしたり。その変幻自在なところがすごい面白い。時代や地域によってもちょっとずつ違うし、変遷の仕⽅も時代によって変わるのですが、あまり研究されていなかったりします」

大一市場研究のきっかけも「本の長屋」での出会い

藤原さんは「本の長屋」の完成後も管理部の一人として関わっていく。箱や棚ごとの函店主には編集者や研究者もいて、来客とのコミュニケーションも興味深いという。

「本を介して何かをしゃべるのって、すごい面白いですよ。直接的な思想のぶつかりではなくて、これはどうとかどう思うとか、そういう会話になってます。あの人の言っていたことはこの本を読むとこういうことかな、みたいなやりとりを何度も重ねることで、相手に対する理解度が変わってきます」

いろいろな人と出会えるありがたい場所だという「本の長屋」での活動は、新しい資料が見つかるなど藤原さんの研究につながることもある。かつて大一市場に住んでいたという丸山さんと出会ったのもここだった。

⼤⼀市場は、藤原さんの調査によると1946(昭和21)年ごろにできたと推察されるマーケットである。現在は住居部を含め3階建てになっているが、当時は2階建て。2階の天井⾼は低い所では1.5m程度しかなく、子供たちはそこから屋根に上がって行き来していた。

藤原さんは都市の歴史の研究を続けるために大学院に戻った。丸山さんにヒアリングを重ね、研究室で、1971(昭和46)年に建て替えられた現在の大一市場と、建て替え前の建物を復元した模型を制作した。

「大一市場については写真がいくつか残っていて、魚屋さん、八百屋さん、乾物屋さん、銭湯の名残の煙突もあって。そこでどういう生活がされていたかを建物の構造の視点から調べました。その時々の人たちのいろいろな生き方や生活が積み重ねられて、今のたくさんテナントが入った飲み屋街としてにぎわう大一市場があるというのが興味深いですね」

都市史から見た高円寺の魅力

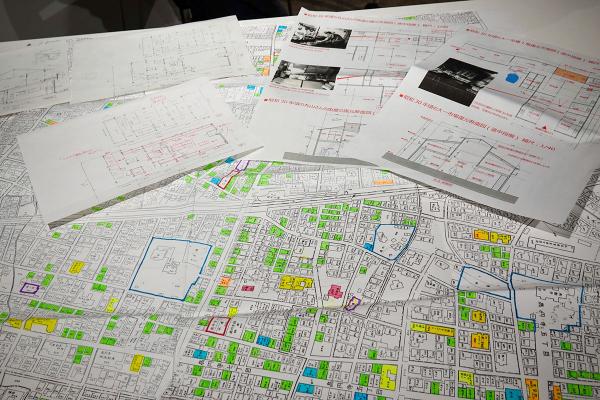

「都市史として見て、高円寺って、自分は古い建物が残ってるからいいと考えたのではなくて、戦災被害で焼けた後に、どう新しく立ち上がっていくかという点に興味があって」と、藤原さんは古地図を貼り合わせて戸建てや2軒長屋、4軒長屋など建築のタイプ別に⾊分けした研究資料を見せてくれた。

「火災保険特殊地図という、1940(昭和15)年時点の高円寺の住宅地図です。これで戦前の状態が分かります。戦後は駅の周りもだいぶ焼けているんですが、そのままになっている道もあるなどいろんなことが読み取れるので、そこが面白い。都市は変わっていくもの。その変わり方が、自分は好きなんだと思います」

これからも研究者として都市史の面白さを伝えたい

藤原さんは高円寺の2軒だけでなく、その後、沖縄県那覇市、東京都足立区北千住、茨城県守谷市と合わせて5軒の本屋の建築に携わった。現在は「本の長屋」の後にできた姉妹店「本店・本屋の実験室」にて建築の研究者の先輩や後輩たちと一緒に本棚を持ちつつ、那覇にある栄町共同書店とニつの拠点で都市史を研究している。

将来のことは「ぼやっとしている」と言いつつ、「これからも研究の分野でやっぱり勝負したい。都市の歴史を研究しているなら、論文にまとめた方がいいと思うし、その成果として高円寺に関することを本にまとめて出版したい」と語った。

藤原さんの研究の成果を本の形で読める日が楽しみだ。

取材を終えて

どちらかというと口数が少なく、表情もやや硬いタイプに見受けられた藤原さんだったが、インタビュー内容が研究対象である長屋の話題になった途端、きらきらした笑顔で冗舌に語ってくれた。その表情からいかに歴史が好きか、建築が好きかが伝わり、こちらの気持ちも大いに動かされた。

藤原玄明 プロフィール

2010年、法政大学デザイン工学部建築学科卒業。2013年、法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程修了。修士論文「長屋の近代都市大阪 : 模索する都市計画から「近代長屋」の成立へ」が、2013年日本建築学会優秀修士論文賞を受賞する。

2023年、トシシ創立。同6月「本の長屋」(高円寺)、2024年8月「本店・本屋の実験室」(高円寺)、2024年10月「栄町共同書店」(那覇)、2024年12月「alnwickbooks」(北千住)、2025年5⽉「メクリバmebooks」(守谷市)をつくる仕事に携わる。

2024年、法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻博士後期課程入学。高円寺の都市史について博士論文を執筆予定。

※1 シェア型本屋:箱や棚ごとに店主がいて、各店主が自分の場所に好きな本を置いて売る形式の本屋

※2 職能:特定の職業や役割に関連する専門的な能力や技術を指す言葉

※3 曳家(ひきや):建物を建てたままの状態で別の場所へ移動させる工法

DATA

- 公式ホームページ(外部リンク):https://x.com/toshishi_urban

- 取材:小林一富・ながながさん・ノチヒロユキ(区民ライター講座)、TFF

- 撮影:小林一富(区民ライター講座)、TFF

写真提供:栄町共同書店

取材日:2025年06月24日 - 掲載日:2025年09月15日