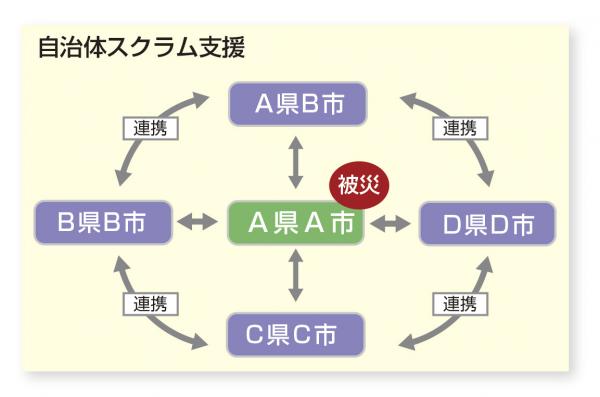

杉並区と交流自治体による「自治体スクラム支援」

自治体連携による災害支援の新たな仕組み

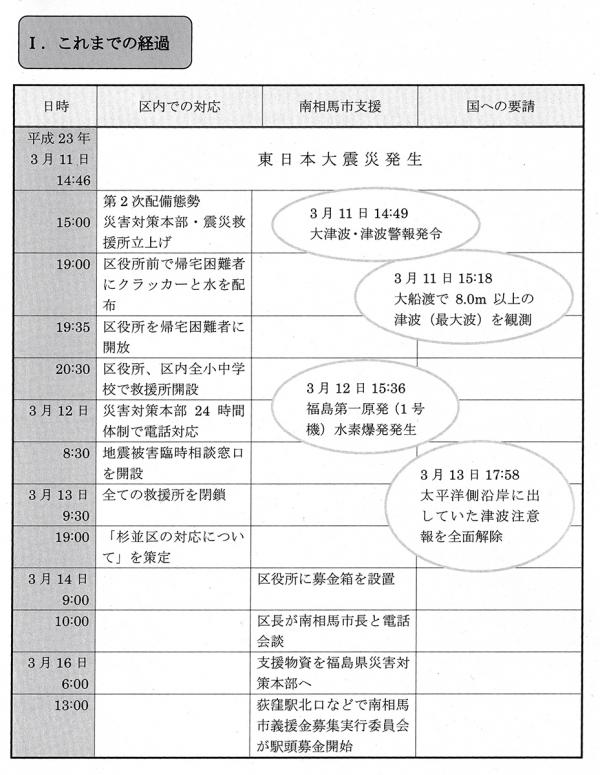

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災で、杉並区と災害時相互援助協定を締結していた南相馬市(福島県)に甚大な被害が出た。区は、防災や災害の相互援助に関する協定を締結していた東吾妻町(群馬県)、名寄市(北海道)、小千谷市(新潟県)と連携し、物資の支援や避難者の受け入れなどを直ちに実施。また、このような支援を今後も継続していくため、同年4月8日に、被災した南相馬市を含む5つの自治体で自治体スクラム支援会議を立ち上げた。

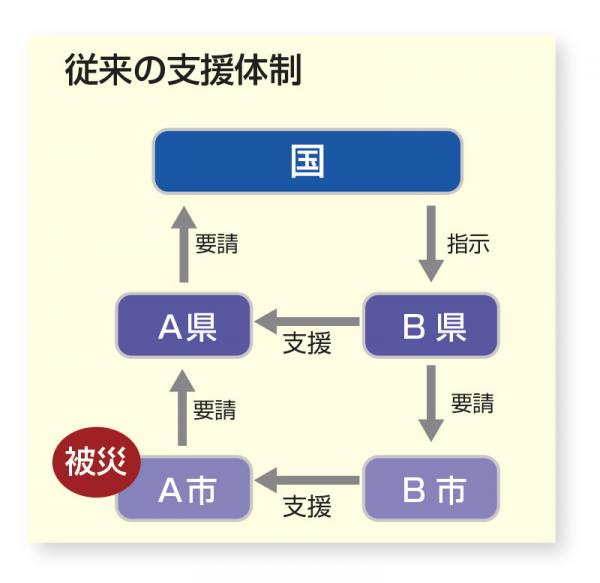

自治体スクラム支援とは、都道府県のような大きな単位ではなく、また国からの要請による垂直的な支援でもない、区市町村同士が直接連絡を取り合いながら迅速に行う水平的な支援である。同会議が国に提起した法制度や財政措置の見直し要請は、全国各地の後押しもあり、災害対策基本法の改正につながった。

「今までにない支援の形」

危機管理対策担当係長(当時)芝田さんインタビュー

東日本大震災発生時は、帰宅困難者や避難所の開設など、区の災害対策対応に追われていました。区内の対応と並行しつつ、南相馬市に支援物資を送ることになり、要望のあったインスタント食品などを職員が購入し、水の備蓄と合わせて送りました。2004(平成16)年に発生した新潟県中越地震の時に、小千谷市へ物資を送った経験が生かされました。支援は、相手の要望を聞きながらできるだけ素早くやることが大事です。

震災時の自治体スクラム支援で一番大きかったのは、東吾妻町がバスを出し、被災者を乗せて町の施設に一時避難させてくれたことでした。災害発生前から交流しており「顔が見える関係」であったことが要因だったと思います。「今までにない支援の形をしている」という意識がありました。

私自身も南相馬市役所に応援に行き、退職後も再任用という形で2018(平成30)年度から2年間、現地の危機管理課で防災計画の見直しなどに従事しました。防災訓練をやっていると「毎回同じことをする意味があるのか」と聞かれることがあります。しかし、防災意識は自分に関係ないと思うと下がってしまうので、繰り返すことに意味があるのです。自治体間も、いざという時に即座に対応できるように、自治体スクラム支援会議などを継続し「顔の見える関係」であり続けることが大切だと思っています。

「これまでの交流が生んだ賜物」

危機管理室長(当時)井口さんインタビュー

区議会の休憩中に地震が発生し、区は災害対策本部を立ち上げました。数日間は区内の対応に追われる一方、南相馬市との連絡は全く取れませんでした。何人かの知人の職員に電話をかけ続け、その一人と13日の夜にやっとつながりました。翌日、その電話を使って、区長から市長へ直接連絡を取りました。当時、南相馬市は外からは立入禁止の状況でしたが、現地の状況や必要物資を確認し、区内バス会社の協力を得て、区長を含む4人が危険がある中で食料や燃料を届けに行きました。

支援の輪を広げようと区の交流自治体に声を掛けたところ、皆さんすぐに協力してくれました。それぞれがやれることを実行。区の施設がある東吾妻町では、町の施設でも避難者を受け入れ、長期的な避難生活を支援してくれました。交流自治体間で「自治体スクラム支援会議」を組織し、横のつながりを生かした支援を行う一方、国に対しては、自治体間で直接的に支援ができる法整備を要請しました。

振り返って今思うことは、交流自治体との日頃からの付き合いの大切さです。何かあった時に直ぐに動けるように、日頃から交流を深めておくことが極めて重要です。このことは時が流れ、人が代わっても、良き伝統として引き継いでいってもらいたいものです。

東吾妻町 現場からの学びは大きい

一方、最終的に約650名の避難者を受け入れた群馬県の東吾妻町は、どのような状況だったのだろう。現地の宿泊施設「コニファーいわびつ」で支配人を務める福村恭孝さんは、2011年(平成23)年10月19日、最後の避難者が福島へ帰還するまでの約7カ月間、現場ならではの貴重な経験をした一人である。

「震災直後に杉並区から連絡があり、町長と相談の上、避難者を受け入れることを決定しました。テレビの報道で状況の深刻さは把握できましたし、東吾妻町は震度4で影響はなかったものの予約客をキャンセルせざるを得ない状態だったため、避難者の受け入れが可能だったのです。いざ受け入れを開始するとさまざまな問題が浮き彫りになりました。避難者名簿と実際に到着された方の照合、施設定員を超える200名以上への食事提供、携帯電話用機器の調達、南相馬市職員・避難者・当館スタッフとの情報共有など。また、これまで面識のない避難者同士のコミュニケーションに問題が起きたり、時に当館スタッフが福島の方言を聞き取れなかったりと、基本的な課題もありました」

そこで、受け入れから1週間が経過した頃、避難者の中で班長を決め連絡系統を構築し、役割分担、時間の使い方、施設の利用方法などをルール化した。「一時的な避難ではなく、生活型へと長期化することが分かり、避難者自らがメリハリのある時間を過ごすことが心身ともに必要でした。食事の配膳下膳、館内清掃、屋外の草むしり、また町と調整し農作業のボランティアや町の行事への参加などに、取り組んでいただいたのです」

スクラム型だからできたこと 次世代に伝えたいこと

「体調を崩される方が増えて困ったのが、保健師の不足です。区に相談したところ4名の保健師を派遣いただきました。当館だけでなく、その他の東吾妻町の避難先にも訪問いただき大変助かりました。1対1でない複数地域との連携だからこそ、都会と地方の連携だからこそ、威力を発揮するのだと感じました」

福村支配人はコロナ禍前まで、杉並区立中学校1年生の自然体験授業「フレンドシップスクール」でレクチャーも担当していた。意外にも震災時の避難所運営に関する講話を希望されることがあるという。そこで福村さんは、子供たちにこんな話をするそうだ。

「多くの人と接し、どれだけ接客の経験を積んでいても、一人一人の心を理解することは難しいのです。避難生活では周囲に気をつかい遠慮をする方もいらっしゃいました。非常事態の中、表情や発言だけでは分からないことがたくさんあります。ぜひ、気になること、気になる人がいたら優しく接してあげてほしい」

物理的なことに目が行きがちな事態にあっても、被災者の心に本当に寄り添うことの難しさと大切さを実感した福村支配人の深い言葉だった。

市民レベルでのスクラムもあった

震災後3カ月を経たころ、区内の地域活動団体が連携し「チームKIZUNA」を立ち上げ、南相馬市や東吾妻町で避難中の方々にレクリエーションプログラムを提供した。内容は現地からの要望を聞いて決定。2011(平成23)年6月から8月にかけて、「すぎなみ昔話紙芝居一座“すかい”」「パパ読みたい」などによる紙芝居の口演、合唱ライブ、工作や園芸などのワークショップを実施した。

紙芝居では杉並の昔話に加え、福島県の昔話「古てぬぐい」「かえるとふくろう」を作成し福島弁で口演。「すかい」として参加した東島さんは「避難しているとはいえ、皆さんとにかく元気でほっとしました。何度かお会いするうちに避難時の惨状をお聞きすることもあり、涙がこぼれてしまい、しっかりせねばと思った記憶があります」と語る。

園芸では苔玉(こけだま)を思い思いに作成。材料の野草を探すため、久しぶりに土の感触を満喫した方も多かったという。「避難されていた方の”農家だったから”という短い一言に、いろいろな思いが込められているように感じられ心が痛みました」と講師は話す。

この活動は、現地との連絡連携を区職員とコニファーいわびつ支配人の福村さんがコーディネートし、民間企業の震災支援の助成金を活用し実現した。2011年以降も南相馬市の被災地などで慰問活動を重ね、民間レベルでの交流を深めていった。

「自治体スクラム支援」の制度化・運用

現在は、スクラム支援をより円滑に進めるために、自治体スクラム支援会議を継続的に実施するなど各自治体が交流を深めている。 危機管理室防災課長(当時)の高山靖さんは、この間の自治体間連携の流れを引き継ぎ、持続性に考慮した制度化とその運用に尽力した。

「それまでになかった支援体制を今後どう形成するかに課題を感じました。スクラム支援は職員の派遣、連携など普段の交流があったからこそ、被災地のニーズと支援とのマッチングが容易にでき、“即戦力”として迅速に支援に取り組めたのです。つまりは“支援できる人”が“必要な時”に“必要な支援”を行えるようにしなくてはいけません。阪神・淡路大震災の神戸市の復興施策や、新潟県中越地震を経験していた小千谷市の民間の取り組みなど、参考とするものがありました」

2011(平成23)年4月8日、区と東吾妻町、名寄市、小千谷市、南相馬市の5自治体が、自治体スクラム支援会議を立ち上げた。さらに、2012(平成24)年2月の「第5回 自治体スクラム支援会議」で、参加自治体が同時期に「災害時に相互支援を行うための条例」を制定することを確認したことは、全国でも先駆的な仕組みだった。「こうした取り組みが、国の現行の災害対策の法制度を変えるきっかけになればと、当時は大いに期待していました」

その結果、全国各地からの後押しもあり、災害対策基本法の一部改正につながった。

「自治体スクラム支援」の今、そして可能性

その後、青梅市(東京都)、北塩原村(福島県)、忍野村(山梨県)、南伊豆町(静岡県)も協定に参加しスクラムの輪は広がった。2017(平成29)年の会議では、今なお復興途上にある南相馬への支援と、水平支援によりさらに効果的な救援活動が広く行われるように国への働き掛けを強化することなどを確認した。このほか、担当者会議も年に1度実施している(コロナ禍ではリモートで開催)。連携訓練の実施結果や自治体の近況などを報告し合い、緊密に連絡しながら「顔の見える関係」の構築を続けている。

民間団体や個人でも、寄付などにより被害にあった地域を支援することが可能である。日頃から災害に備えるとともに、いざというときには協力し合っていきたい。

DATA

- 出典・参考文献:

福島県庁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/

ふくしま復興ステーション https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/

「3.11 東日本大震災から一年~杉並区のあゆみ~」杉並区危機管理室危機管理対策課

「災害対応における基礎自治体間による連携支援~自治体スクラム支援会議による取組~」井口順司(首都大学東京都市政策研究会編)

「広報すぎなみ 令和3年3月1日号」

「季刊 自治体法務研究 2015年 冬号」(一般財団法人 地方自治研究機構) - 取材:みすみほ、TFF

- 撮影:TFF

写真提供:杉並区

取材日:2022年01月24日、02月09日、06月27日、10月06日 - 掲載日:2022年04月04日

- 情報更新日:2022年12月12日